|

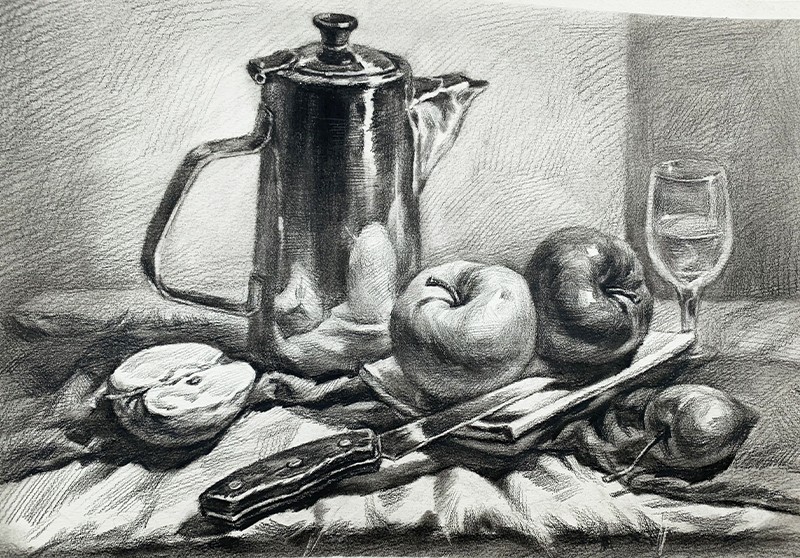

素描静物中的情感共鸣时间:2025-10-22 在艺术创作的维度中,素描静物常被视为“静默的诗篇”,它以铅笔与纸张的触碰为媒介,将无生命的物体转化为承载情感的容器。不同于动态写生的瞬间捕捉,素描静物通过线条的疏密、明暗的层次与构图的张力,构建出一种跨越时空的情感对话,让观者与画者、物象与心灵产生微妙的共振。 一、线条的叙事:从物理轮廓到情感轨迹 素描静物的核心语言是线条,而线条的走向与节奏往往暗含画者的情绪状态。当笔触以流畅的曲线游走时,可能传递出对物象的欣赏与温柔;若线条呈现断裂、短促的排列,则可能隐含内心的焦虑或对物象复杂性的思考。这种“线条即情绪”的表达,使静物不再是被动的观察对象,而是成为画者情感投射的载体。 在构图阶段,画者对物象位置的取舍(如将主体置于画面中心或边缘)会直接影响情感的表达强度。中心构图往往暗示对物象的重视或情感的集中,而偏移构图则可能营造疏离感或引发对空间关系的联想。这种“位置即态度”的设计,让静物画作在视觉层面便埋下了情感共鸣的伏笔。

二、明暗的隐喻:光影中的心理投射 素描静物的明暗处理并非单纯的体积塑造,更是画者内心世界的映射。高光区域的集中可能象征对某物象的珍视或对光明的向往,而大面积的阴影则可能暗示内心的压抑或对未知的探索。例如,当画者刻意强化物体背光面的灰度时,可能是在通过明暗对比传递对生活矛盾性的思考;若将阴影处理得柔和透明,则可能表达对和谐状态的追求。 光影的过渡方式同样承载情感信息。渐变的明暗层次往往传递出平和、舒缓的情绪,而突兀的光影切割则可能制造紧张感或冲突感。这种“光影即心境”的创作逻辑,使静物画作成为画者心理状态的视觉化呈现,观者通过解读光影语言,便能触摸到画者未言说的情感脉络。 三、构图的张力:空间关系中的情感博弈 素描静物的构图本质是空间关系的经营,而空间的处理方式直接关联情感的传递。当物象以紧密的排列呈现时,可能暗示对亲密关系的渴望或对秩序的追求;若物象之间留有大量空白,则可能营造孤独感或引发对“留白”意义的思考。这种“空间即关系”的设计,让静物画作超越了物象本身的形态,成为探讨人际、自我与世界关系的隐喻场域。 此外,构图中的动态平衡(如不对称但稳定的布局)往往传递出和谐感,而失衡的构图则可能引发不安或对变化的期待。画者通过调整物象的大小、方向与疏密,在二维平面上构建出三维的情感空间,使观者既能感受到物象的物理存在,又能体会到画面背后涌动的情感暗流。 素描静物的魅力,在于它用最朴素的工具(铅笔、橡皮、纸张)完成了最深刻的情感表达。当画者以敬畏之心观察物象,以真诚之笔记录感受时,静物便不再是冰冷的模型,而是成为连接画者与观者、现实与心灵的桥梁。这种跨越物象界限的情感共鸣,正是素描静物艺术永恒的生命力所在。 |